Docente: Bianca Freire-Medeiros

- Objetivos

-

Ecoando as premissas da linha de pesquisa “CIDADES: Interações, desigualdades e (i)mobilidades socioespaciais”, a esta disciplina corresponderá um programa intenso, avançado e especializado de leituras sobre a chamada virada das mobilidades, seus principais conceitos, temas e protocolos metodológicos. Conhecimentos básicos do debate que anima a teoria social contemporânea (especialmente as “teorias da globalização”) é um requisito importante para o acompanhamento satisfatório deste curso. Espera-se que cada participante produza, a partir de seu material empírico de pesquisa, reflexões que incorporem a analítica das mobilidades.

- Justificativa

-

Em termos gerais, autores/as alinhados/as com o giro móvel partem do entendimento das mobilidades como um entrelaçamento de movimento, representações e práticas socioespaciais, regulado por normas e saberes, e dependente de infraestruturas materiais cada vez mais conectadas. Se é incontestável o fato de que há um incremento nos fluxos de corpos, objetos e informações, isso não significa que o estado das relações sociais tenha passado de sólido a líquido: às dispersões geográficas próprias da globalização, corresponde uma crescente concentração territorial de recursos – humanos e materiais – necessários à sua administração. A proposta da guinada móvel opõe-se, assim, tanto ao sedentarismo quanto ao nomadismo epistêmicos em favor do exame das mobilidades e imobilidades constitutivas do funcionamento das instituições e dos regimes de poder.

Ainda que a mobilidade, como operador analítico-metodológico, não diga respeito a um objeto e, tampouco, seja de domínio exclusivo de um referente teórico ou campo disciplinar, aqui iremos privilegiar a guinada epistêmica gerada pelo new mobilities paradigm, enfocando de maneira mais detida o arcabouço conceitual do sociólogo John Urry e de seus colaboradores. A costura entre reflexão teórico-conceitual e pesquisa empírica atravessará o curso, daí o formato de “leituras avançadas”: espera-se que discentes construam pontes de interlocução entre o que informam a bibliografia de referência e o seu próprio campo de pesquisa. O objetivo, portanto, é habilitar discentes a fazer um uso criativo da lente das mobilidades diante de objetos, temas e escalas de observação variados.

- Forma de Avaliação

Este curso pressupõe a leitura de todos os textos indicados e engajamento com as discussões coletivas. Teremos duas frentes de avaliação.- Para as leituras de tipo A: resumos críticos feitos em dupla. É fundamental que o texto seja resultado de uma boa discussão, aberta e horizontal.

- Para as leituras de tipo B: produção individual de um texto orientado à pesquisa, construído em torno da seguinte pergunta: como os métodos, técnicas e estratégias apresentados pelas pessoas autoras me inspiram a enfrentar os desafios metodológicos impostos pelo meu campo empírico?

Cada estudante deverá entregar 3 resumos críticos (em dupla) e 3 textos orientados à pesquisa (individuais). A nota final levará em consideração a qualidade dos textos produzidos e a participação durante as aulas. Atenção às datas de entrega!

Resumos críticos (RC)

• Entre 5 e 7 páginas em espaço 1.5;

• Cabeçalho: nome da dupla e informação bibliográfica completa do texto em questão;• 3 partes:

a) breve contextualização: quem são as pessoas autoras (lugar institucional e disciplinar à época da publicação - até 5 linhas)? O que é relevante saber sobre o formato editorial (qual o contexto do capítulo de livro ou do artigo – até 5 linhas). No caso de textos traduzidos, observar a data de publicação original.

b) argumento central: um resumo o mais objetivo possível do conteúdo;

c) apreciação crítica: até que ponto o argumento apresentado contribui para uma compreensão não-sedentária de um ou mais de temas e conceitos que atravessam o curso: território, espaço, lugar; desigualdade e segregação; poder, ordem e conflito.Textos orientados à pesquisa (TP)

• Entre 5 e 7 páginas em espaço 1.5;

• Cabeçalho: seu nome e informação bibliográfica completa do texto em questão;• 2 partes:

a) breve contextualização: quem são as pessoas autoras (até 5 linhas)? O que é relevante saber sobre o formato editorial (até 5 linhas)?

b) desenvolvimento da resposta à pergunta norteadora. Que métodos, técnicas e estratégias analíticas são apresentados no texto? Como me inspiram a enfrentar certos desafios metodológicos próprios ao meu objeto de pesquisa?- Conteúdo

-

Aula 1: 05 março

Apresentação do programa do curso. Discentes deverão se preparar para expor brevemente as linhas gerais dos seus projetos de pesquisa, explicitando o nível de familiaridade com a analítica das mobilidades e suas expectativas em relação ao curso.

Aula 2: 12 março

#A

Urry, John (2013) Sociologia móvel. Lima, Jacob (org.) Outras Sociologias do Trabalho: Flexibilidade, emoções e mobilidades. São Carlos: EdUFSCAR.

#B

Complementares:

Massey, Doreen (2007) Imaginando a Globalização: geometrias de poder de tempo-espaço. Revista Discente Expressões Geográficas, n. 03, p. 142-155.

Aula 3: 19 março

#A

Urry, J. (2007) Mobilities. Cambridge: Polity Press. Capítulo 2.

#B

Imilan, Walter; Jirón, Paola (2018). Moviendo los estudios urbanos. La movilidad como objeto de estudio o como enfoque para comprender la ciudad contemporánea. Quid 16: Revista del Área de Estudios Urbanos. Santiago, n. 10, pp. 17-36.

Complementares:

Freire-Medeiros, Bianca & Lages, Mauricio (2020). A virada das mobilidades: fluxos, fixos e fricções. Revista Crítica de Ciências Sociais, 123, 121-142.

Sheller, M. & Urry, J. (2006). The new mobilities paradigm. Environment & Planning A, 38(2).

Hannam, K.; Sheller, M.; Urry, J. (2006). Editorial: Mobilities, Immobilities and Moorings. Mobilities. [Online], v. 1, n. 1, pp. 1-22.

Simmel, Georg (1996), “A ponte e a porta”, Revista Política & Trabalho, 12, 11‐15.

Aula 4: 26 março

#A

Cresswell, Tim (2009) Seis Temas na Produção das Mobilidades. In Carmo, Renato M. & Simões, J. A. (orgs.). A Produção das Mobilidades. Redes, Espacialidades, Trajetos. Lisboa, Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.

#B

Jirón, Paola (2012). Transformándome en la sombra. Bifurcaciones, Revista de Estudios Culturales Urbanos.

Complementares:

Cresswell, T. (2006). On the move. Mobility in the modern western world. London: Routledge.

Larsen, Jonas; Axhausen, Kay W. & Urry, John (2006): Geographies of Social Networks: Meetings, Travel and Communications. Mobilities, 1:2, 261-283

Merriman, P., G. Revill, T. Cresswell, H. Lorimer, D. Matless, G. Rose, and J. Wylie. (2008). Landscape, Mobility and Practice. Social and Cultural Geography 9 (2): 191–212. Sacramento, O. (2017) Sociedade, espaço e fluxos: reflexões sobre processos transnacionais. Tempo Social, v. 29, n. 2, pp. 287-304.

Sheller, M. & Urry, J. (2016). Mobilizing the new mobilities paradigm. Applied Mobilities, 1(1).

Aula 5: 2 abril

#A

Kaufmann, V.; Bergman, M. M. & Joye, D. (2004). Motility: Mobility as capital. International Journal of Urban and Regional Research, 28(4), 745-756.

#B

Segura, Ramiro. Hacer Metrópoli. Viaje, Narración y Experiencia Metropolitana desde el Sur del Gran Buenos Aires. Iluminuras, Porto Alegre, v. 21, n. 54, p. 46-74, setembro, 2020

Complementares:

Kronild, D. (2008). Mobility as Capability. In: Uteng, T. (org.) Gendered mobilities. Londres, Routledge, pp.13-34.

Lages, Mauricio P. (2023). Os chefs e suas criações: mobilidades culinárias nos restaurantes de São Paulo. [Tese de doutorado em Sociologia, Universidade de São Paulo].

Urry, J. (2004). Connections. Environment and Planning D., v. 22, n. 1, pp. 27-37.

Urry, J. (2012). Social networks, mobile lives and social inequalities. Journal of Transport Geography. [Online], v. 21, pp. 24-30.

09 de abril não haverá aula: Primeira entrega: 1 RC + 1TP

Aula 6: 16 de abril#AUrry, J. (2007) Mobilities. Cambridge: Polity Press. Capítulos 6 e 9.Complementares:Allis, Thiago; Moraes, Camila & Sheller, Mimi. (2020) Revisitando as mobilidades turísticas. Revista Turismo em Análise. 31(2):271-295.Freire-Medeiros, B.; Magalhães, Alexandre & Menezes, Palloma (2023). Mobilidades e infraestruturas: algumas possibilidades interpretativas. Revista Brasileira de Sociologia, v. 11 n. 28 (2023): (I)mobilidades socioespaciais e suas infraestruturas.

Sheller, Mimi (2014), Sociology After the Mobilities Turn. In Adey et al. (orgs.), The Routledge Handbook of Mobilities. London: Routledge, 45‐54.

Sheller, Mimi (2017) From spatial turn to mobilities turn. Current Sociology, Vol. 65(4) 623–639.

Aula 7: 23 de abril

#A

Adey, Peter. (2010). Mobility. London & New York: Routledge. Capítulo 3.

#B

Feltran, G., & Fromm, D. (2020). Ladrões e caçadores: sobre um carro roubado em São Paulo. Antropolítica - Revista Contemporânea De Antropologia, (50).

Complementares:

Bærenholdt, Jørgen Ole (2013) Governmobility: The Powers of Mobility. Mobilities, 8:1.

Cresswell, Tim (2014). Friction. In The Routledge Handbook of Mobilities. London: Routledge.

Freire-Medeiros, B., Motta, L., & Fromm, D. (2023). Carros globais, desigualdades transnacionais: sobre a economia (in)formal de veículos. Tempo Social, 35(1), 5-15.

Kauffman, V. (2002). Re-thinking mobility. Contemporary sociology. Aldershot, Ashgate.

Kesselring, S. (2015). Corporate Mobilities Regimes. Mobility, Power and the Socio-geographical Structurations of Mobile Work. Mobilities, 10(4), 571-591.

Madianou, Mirca (2016). Ambient co-presence: transnational family practices in polymedia environments. Global Networks 16, 2 (2016) 183–201.

Aula 8: 30 de abril

#A

Sheller, Mimi (2018), Mobility Justice. The Politics of Movement in an Age of Extremes.

London: Verso. Capítulo 2.

#B

Telles, Vera (2006) Trajetórias urbanas: fios de uma descrição da cidade. In Telles, V. & Cabanes, R. Nas tramas da cidade: trajetórias urbanas e seus territórios. São Paulo: Associação Editorial Humanitas.

Complementares:

Baker, B. (2016). Regime. In: Salazar, N.; Jayaram, K. (orgs.). Keywords of Mobility: Critical engagements. NY; Oxford, Berghahn Books.

Freire-Medeiros, Bianca, Aderaldo, Guilhermo, & Duarte, Fernanda. (2022). Fronteiras, ativismos e (i)mobilidades: perspectivas estético-políticas. Cadernos de Arte e Antropologia, 11(1), 3-14.

Jirón, P.; Gómez, J. (2018). Interdependencia, cuidado y género desde las estrategias de movilidad en la ciudad de Santiago. Tempo Social. São Paulo, v. 30, n. 2, pp. 5-72.

Menezes, Palloma V. (2023) Entre o fogo cruzado e o campo minado: a “pacificação” das favelas cariocas. Editora UFRJ.

Nogueira, Maria Alice & Borges, Andreia (2022). When public health policies fail: Community management in the fight against the COVID-19 pandemic in Paraisópolis, São Paulo. In: Nogueira, M. A. (Org.) Alternative (Im)Mobilities. Londres: Routledge.

Silva, Gleicy (2023) Políticas do empoderamento: feminismo, empreendedorismo e mediação em perspectiva móvel. Revista Brasileira de Sociologia, v. 11 n. 28 (2023): (I)mobilidades socioespaciais e suas infraestruturas.

Vidal e Souza, Candice. (2023) Mobilidade e cidade: epistemologia e pesquisa. Tempo Social, 35(1), 217-236.

Aula 9: 07 de maio:

#A

Sheller, M. (2023). Reparações infraestruturais: reconcebendo a justiça restaurativa no Haiti e em Porto Rico. Revista Brasileira de Sociologia - RBS, 11(28).

#B

Çağlar, Ayşe & Glick Schiller, Nina (2018) Migrants and City-Making: Dispossession, Displacement, and Urban Regeneration. Durham, N.C.: Duke University Press. Introduction.

Complementares:

Glick Schiller, Nina & Çağlar, Ayşe (2011) Locality and Globality: Building a Comparative Analytical Framework in Migration and Urban Studies. In Locating Migration: Rescaling Cities and Migrants. Cornell University Press.

Sheller, Mimi (2018), Mobility Justice. The Politics of Movement in an Age of Extremes.

London: Verso. Capítulo 5.

Wimmer, Andreas; Glick Schiller, Nina (2002), “Methodological Nationalism and Beyond: Nation‐State Building, Migration and the Social Sciences”, Global Networks, 2(4), 301‐334.

14 de maio não haverá aula: Estudantes fortemente encorajadas a participar do GT Mobilidades no evento: 1º Congresso Internacional e Multidisciplinar sobre o Urbano

Aula 10: 21 de maio

Participação do Prof. Guilhermo Aderaldo (UNESP/Marília)

#A

Freire-Medeiros, B. (2024) A metrópole do capital de rede: mobilidades socioespaciais e iniquidades urbanas. Cadernos Metrópole, v. 26, n. 60.

#B

Aderaldo, Guilhermo (2019). Periferias “móveis”: seguindo experiências de realizadores (áudio)visuais nas margens da metrópole. Souza, Candice Vidal; Guedes, A. D. (orgs.) (2021). Antropologia das mobilidades. Brasília, ABA Produções.

Complementares:

Agier, Michel. (2015). Questões de método: repensar o deslocamento hoje (Capítulo 4), in: Agier, Michel. Migrações, descentramento e cosmopolitismo: uma antropologia das fronteiras, Maceió/São Paulo, Edufal/Edunesp.

Aderaldo, Guilhermo (2019). “Visualidades urbanas e poéticas da resistência: reflexões a partir de dois itinerários de pesquisa”. Antropolítica, n 45 (2): 66-93.

Larsen, J.; Urry, J. (2006). Mobilities, networks, geographies. Farnham, Ashgate.

Mano, Apoena (2021). Morro de medo: regimes de mobilidades após uma década de Unidades de Polícia Pacificadora em favelas do Rio de Janeiro. Ponto Urbe, 28.

McGahern, Una (2023). Cross-border mobilities: mobility capital and the capital accumulation strategies of Palestinian citizens of Israel. Mobilities.

Xiang, B. (2021). The Emerging ‘Mobility Business’. MoLab Inventory of Mobilities and Socioeconomic Changes. Halle/Saale: Anthropology of Economic Experimentation, Max Planck Institute for Social Anthropology

28 de maio não haverá aula: Segunda entrega: 1 RC + 1TP

Aula 11: 4 de junho

#A

Dahinden, Janine; Jónsson, Gunvor; Menet Joanna, Schapendonk, Joris & Emil van Eck (2023): Placing regimes of mobilities beyond state-centred perspectives and international mobility: the case of marketplaces. Mobilities, v. 18, n. 4.

#B

Fleischer, Friederike & Marín, Keren (2019) Atravesando la ciudad. La movilidad y experiencia subjetiva del espacio por las empleadas domésticas em Bogotá. EURE (Santiago) vol.45 no.135.

Complementares:

Carse, Ashley; Middleton, Townsend; Cons, Jason; Dua, Jatin; Valdivia, Gabriela & Dunn Elizabeth, Cullen (2020): Chokepoints: Anthropologies of the Constricted Contemporary, Ethnos.

Lancellotti, H. (2023). Tornozeleiras eletrônicas, mobilidades e construção de subjetividades: a constituição de uma infraestrutura de vigilância penal. Revista Brasileira De Sociologia - RBS, 11(28), 75–97.

de Souza e Silva, Adriana; Frith, Jordan (2010), “Locative Mobile Social Networks: Mapping Communication and Location in Urban Spaces”, Mobilities, 5(4), 485‐505

Elliott, Anthony; Urry, John (2010), Mobile Lives. London: Routledge.

Mata-Codesal, Diana (2015): Ways of Staying Put in Ecuador: Social and Embodied Experiences of Mobility Immobility Interactions, Journal of Ethnic and Migration Studies.

Shamir, Ronen (2005), “Without Borders? Notes on Globalization as a Mobility Regime”, Sociological Theory, 23(2), 197‐217.

Aula 12: 11 de junho

#A

Slape, Anna W.; Zittoun, Tania; Pedersen, Oliver C.; Dahinden, Janine & Emmanuel Charmillot (2023) Places and mobilities: studying human movements using place as an entry point. Mobilities, 18:4.

25 de junho: Terceira entrega: 1 RC + 1TP

- Outras referências

- ADERALDO, Guilhermo. 2017. Reinventando a cidade: uma etnografia das lutas simbólicas entre coletivos culturais vídeo-ativistas nas “periferias” de São Paulo. São Paulo: Annablume/ Fapesp.

BAUMAN, Z. (1999). Globalização. As consequências humanas. Rio de Janeiro, Jorge Zahar.

BUMACHAR, Bruna (2016). “As vídeo-cartas como experimento etnográfico

transnacional”, in: BUMACHAR, Bruna. Nem dentro, nem fora: a experiência prisional

de estrangeiras em São Paulo. Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas,Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. 2016. Pp. 280-328.

BUSCHER, Monika, Urry, John, & Witchger, Katian (ed.). (2010) Mobile methods. Routledge.

BUSCHER, Monika, & Veloso, Leticia. (2018). Métodos móveis. Tempo Social, 30 (2), 133-151.

CARMO, Renato M., & Hedberg, Charlotta. (2019). Translocal mobility systems: Social inequalities and flows in the wild berry industry. Geoforum, 99, 102–110.

CAIAFA, J. (2013). Trilhos da cidade: viajar no metrô do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 7 Letras.

FEATHERSTONE, M. (org.). (2004). Automobilities. Theory, Culture & Society. Londres, v. 21, n. 4-5.

FRANÇA, D. (2017). Segregação racial em São Paulo: residências, redes pessoais e trajetórias urbanas de negros e brancos no século XXI. Tese de doutorado. São Paulo, Universidade de São Paulo.

FREHSE, F. (2018). “On the everyday history of pedestrians’ bodies in São Paulo’s downtown amid metropolization (1950–2000)”. In: FREIRE-MEDEIROS, B.; O’DONNELL, J. (orgs.). Urban Latin America: Images, Words, Flows and the Built Environment.

FREIRE-MEDEIROS, B. (2022). A aventura de uns é a miséria de outros: Mobilidades socioespaciais e pobreza turística. Tese de Livre-docência. São Paulo, Universidade de São Paulo.

FREIRE-MEDEIROS, Bianca; NAME, Leo (2019). Epistemologia da laje. Tempo

Social, São Paulo, v. 31, n. 1, p. 153-172

FREITAS, J. (2018). A invenção da cidade inteligente Rio: uma análise do centro de operações Rio pela lente das mobilidades (2010-2016). Tese de doutorado. Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas.

FROMM, D. (2022). A Indústria da Proteção: Sobre as interfaces entre seguros, segurança e seguridade. Tese de doutorado. Campinas, Universidade Estadual de Campinas.

GRANOVETTER, M. S. (1973). The strength of weak ties. American Journal of Sociology. Chicago, v. 78, n. 6, pp. 1360-1380.

HEIDEGGER, M. (1993). “Building dwelling thinking”. In: HEIDEGGER, M. Basic writings. New York, Harper Collins.

JIRÓN, P. (2017). “Planificación urbana y del transporte a partir de relaciones de interdependencia y movilidad del cuidado”. In: RICO, M. N.; SEGOVIA, O. (orgs). ¿Quién cuida en la ciudad? Aportes para políticas urbanas de igualdad. Santiago, CEPAL.

LOGIODICE, P. (2023). Injustiça na mobilidade urbana. Dissertação de Mestrado. São Paulo, Universidade de São Paulo.

MADIANOU, M. (2016). “Polymedia communication among transnational families: what are the long-term consequences for migration?” In: PALENGA, E.; KILKEY, M. (orgs.). Family Life in an Age of Migration and Mobility: Global Perspectives through the Life Course. London, Palgrave.

MARTIN, Fran (2017): Rethinking network capital: hospitality work and parallel trading among Chinese students in Melbourne. Mobilities.

MARTÍNEZ, C. F; CLAPS, R. F. (2015). “Movilidad femenina: los reveses de la utopía socio-espacial en las poblaciones de Santiago de Chile”. Revista de Estudios Sociales. [Online], n. 54, pp. 52-67.

MASSEY, D. (1993). “Power geometry and a progressive sense of place”. In: BIRD, J. et al. (orgs.). Mapping the futures. Local cultures, global change. London, Routledge.

NOGUEIRA, Maria Alice, & Moraes, Camila dos S. (org.). (2020). Brazilian Mobilities. Routledge

MENDES, Vinicius de S. (2021a). “Orgullo y Devoción": seguindo as fraternidades folclóricas bolivianas em São Paulo. [Dissertação de Mestrado em Sociologia, Universidade de São Paulo]. doi:10.11606/D.8.2021.tde-01092021-174531.

MERRIMAN, Peter. (2016). Mobility infrastructures: modern vision, affective environments and the problem of car parking. Mobilities, 11(1), 83-98.

MERRIMAN, Peter. (2012). Mobility, Space and Culture. Routledge.

MOISES, J. A. (1978). A Revolta dos Suburbanos ou Patrão, o Trem Atrasou. Contradições Urbanas e Movimentos Sociais. Rio de Janeiro, Paz e Terra.

PERALVA, A.; TELLES, V. S (orgs.). (2015). Ilegalismos na Globalização: Migrações, trabalho, mercados. Rio de Janeiro, Editora UFRJ.

SANTARÉM, P. H. (2021). “Ensaio sobre a mobilidade racista”. In: SANTINI, D.; SANTARÉM, P.; ALBERGARIA, R. (orgs.). Mobilidade antirracista. São Paulo, Autonomia Literária.

SASSEN, S. (1994). Cities in a World Economy. Thousand Oaks-London-New Delhi: Pine Forge Press.

SCHILLER, N. G.; SALAZAR, N. (2013). Regimes of Mobility Across the Globe. Journal of Ethnic and Migration Studies. [Online], v. 39, n. 2, pp. 183-200.

SHELLER, M. (2008). “Gendered mobilities: epilogue.” In: UTENG, T.; CRESSWELL, T. (orgs.). Gendered Mobilities. London, Routledge.

SILVA, R. B, (2014) Mobilidade precária na metrópole: problemas socioespaciais dos transportes no cotidiano de São Paulo - da exceção à regra. Tese de doutorado. São Paulo, Universidade de São Paulo.

SILVEIRA, L. et al. (2022). Mobilidade urbana saudável no cruzamento das avenidas identitárias: experiências móveis de mulheres pretas. Ponto Urbe. [Online], n. 30, v.1, pp. 1-19.

SIMMEL, G. ([1903], 2005). As grandes cidades e a vida do espírito. Mana. [Online], v. 11, n. 2, pp. 577-591.

SOUZA, C. V.; GUEDES, A. D. (orgs.). (2021). Antropologia das Mobilidades. Brasília, ABA Produções.

TARRIUS, A. (2002). La mondialisation par le bas. Paris, Balland.

TELLES, V. S. (2011). A cidade nas fronteiras do legal e ilegal. Belo Horizonte, Argvmentvm.

TORPEY, J. (2001). The invention of the passport. Surveillance, Citizenship and the State, Cambridge, Cambridge University Press.

TSING, A. (2022). O cogumelo no fim do mundo: Sobre a possibilidade de vida nas ruínas do capitalismo. São Paulo, N-1 Edições.

URRY, J. (2000). Sociology beyond societies. Mobilities for the twenty-first century. London, Routledge.

URRY, J. (2002). Global Complexity. Cambridge, Polity Press.

URRY, J. (2014). Offshoring. London, Zed Books.

URRY, J.; LARSEN, J. (2021). O olhar do turista 3.0. São Paulo, Edições SESC.

ZUNINO SINGH, D. (2018). Cidades, práticas e representações em movimento: notas para uma análise cultural da mobilidade como experiência urbana. Tempo Social. São Paulo, v. 30, n. 2, pp. 35-54.

ZUNINO SINGH, D.; JIRÓN, P.; GIUCCI, G. (orgs.). (2020). Términos clave para los estudios de movilidad en América Latina. Buenos Aires, Editorial Teseo.

ZUNINO SINGH, D.; JIRÓN, P.; GIUCCI, G. (orgs.). (2023). Nuevos términos clave para los estudios de movilidad en América Latina. Buenos Aires, Editorial Teseo.

- Trabalhos finais pt. 1

-

Sociologia Móvel

URRY, John. Sociologia Móvel. In: Outras sociologias do trabalho: Flexibilidade, emoções e mobilidades. São Carlos: EdUFSCAR, 2013 [2000].

Bruno Vieira Borges

Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade de São Paulo (PPGS-USP). Pesquisador associado ao Observatório do Lazer e do Esporte (OLÉ) e do grupo de pesquisa Mobilidade: Teoria, Temas e Métodos (MTTM). E-mail: brunovieiraborges@usp.br

Guilherme Olímpio Fagundes

Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade de São Paulo (PPGS-USP). Pesquisador associado ao Centro de Inteligência Artificial (C4AI/USP) e do grupo de pesquisa Mobilidade: Teoria, Temas e Métodos (MTTM). E-mail: guilherme.olimpio@usp.br

Contextualização

O texto em foco é de John Urry. Embora graduado em Economia pela prestigiada Cambridge University, foi no domínio da Sociologia que o autor mais se destacou, tornando-se um de seus principais nomes, sobretudo, nos anos 1990 e 2000. Sua “fiel” vida institucional centrou-se na Lancaster University, onde passou quase cinco décadas, ajudou a fundar o Center for Mobilities Research (CeMoRe) e obteve o importante título de Distinguished Professor (FREIRE-MEDEIROS, 2016:139-140).

Originalmente publicado no primeiro fascículo do 51º volume do The British Journal of Sociology, o qual reuniu uma série de autores interessados em refletir sobre os dilemas da globalização, o artigo Mobile Sociology figura entre os mais relevantes da década de 2000. Em 2013, foi traduzido para compor a coletânea “Outras sociologias do trabalho”. Será essa versão a que analisaremos.

Argumento Central

Tendo em vista as mudanças sociais ocorridas na segunda metade do século XX, John Urry questiona se a “sociedade” permanece relevante enquanto premissa atemporal e, em especial, como sendo o objeto sociológico por excelência (URRY, 2013:43). Tradicionalmente compreendido com base nos “estados-nacionais”, o conceito amplo de “sociedade” alicerçou em seu núcleo conceitos de “soberania”, “cidadania nacional” e “governabilidade” pouco receptivos às relações sociais que extrapolam os limites territoriais formalmente estabelecidos (URRY, 2013:47).

Urry identifica o esgotamento desse princípio explicativo. Para ele, há uma interdependência global produtora de mundos sociais designados por fluxos, circulações, esperas e entraves que se dão em diferentes escalas e ritmos. Nesse sentido, torna-se vital reconsiderar as metáforas interpretativas que são adotadas na produção do conhecimento social. Em diálogo com Mol e Law (1994), Urry cita três delas que estão associadas ao espaço: regiões, redes e fluidos. Se o primeiro corresponde a objetos agrupados em um local cujos limites são delineados ao seu redor e o segundo entende a distância como fruto das relações entre componentes das redes, o terceiro atribui uma maior fluidez às fronteiras, captando suas porosidades e vazões (URRY, 2013:50).

O que favorece o alcance global de uma ação é sua adesão a uma rede, estrutura aberta dinamicamente e capaz de produzir comunicação com novos nós. Quando a rede se estabiliza, os nós aumentam de escala (URRY, 2013:52). Nesse sentido, o sociólogo introduz a importante ideia de scape, que sinaliza como redes de máquinas, tecnologias, organizações, textos e atores constituem vários ‘nós’ interconectados e responsáveis por mediar a transmissão desigual dos fluxos em diferentes escalas (URRY, 2013:53). Se as redes dão sustentação a organizações, os fluidos são mais desinstitucionalizados, viscosos, sem finalidade inerente, com seus próprios traçados (URRY, 2013:54).

A conclusão de Urry é que a sociologia tradicional não oferece caminhos interpretativos satisfatórios para cobrir e incorporar as “complexidades” e os “híbridos” que pautam e surgem desse mundo de (i)mobilidades. As noções de “complexidade”, elaboradas em diálogo com as “ciências duras”, em especial com os estudos da “virada quântica” e da teoria do caos, apontam para o grande número de elementos que se relacionam entre si na contemporaneidade, englobando, ao longo do tempo, ciclos positivos e negativos de retroalimentação (ou feedback). A cada iteração, efeitos emergentes não intencionais, não lineares e, até mesmo, irreversíveis, são aflorados. Em outras palavras, Urry incita-nos a verificar como pequenas relações entre elementos podem produzir consequências mais amplas (URRY, 2013:56), isto é, os efeitos dos sistemas híbridos (entre humanos e não-humanos) que configuram as mobilidades não são previsíveis, embora igualmente estejam longe de serem anárquicos ou totalmente desordenados. Os processos de “centriferia”, recuperados por Urry de Baker (1993), exemplificam como instituições sociais, políticas e econômicas estão em desequilíbrio.

Como possibilidade, Urry advoga por uma sociologia “pós-disciplinar”, que aproveite de seu menor engessamento institucional para acolher contribuições de outras ciências e ser, assim, atenta às mobilidades de corpos, ideias, materialidades, e às complexas redes de interdependências que as sustentam (URRY, 2013:62).

Apreciação Crítica

Urry oferece, em seu artigo, elementos para uma sociologia móvel que dê conta da emergência de uma sociedade que não está autocontida em seus limites territoriais. O autor sugere que até mesmo no auge dos “Estados-nação” era impossível falar em autonomia irrestrita por parte dos Estados, havendo, na verdade, um sistema entre eles (URRY, 2013:47). No entanto, poderíamos arrastar essa máxima para uma história de longuíssima duração. Braudel (1983) foi cirúrgico ao ler o Mediterrâneo, para além de uma sucessão de mares, como um “encontro de civilizações”, um conjunto de atividades econômicas, políticas, militares, linguísticas e culturais.

De qualquer maneira, John Urry insere-se numa espécie de zeitgeist. Em especial no último par de décadas do século XX, emergiram constelações teóricas acerca da fluidez social, do fim do capitalismo organizado, da sociedade em rede, dos limites do estado de bem-estar, do aumento do risco, e assim por diante. Com suas particularidades e divergências, o centro de atração entre autores como Beck, Bauman, Castells, Lash, Law, Lyotard e o próprio Urry girou em torno da necessidade de oferecer leituras para o impacto profundo causado pelas novas tecnologias, em especial a nova estrutura de comunicação, nas sociabilidades em escala global.

Como sublinharam Freire-Medeiros e Lages (2020:121), o resultado dessa empreitada foi a reconfiguração de noções que eram tomadas como autoevidentes. Para muitos autores clássicos, “sociedade” é, ao mesmo tempo, um objeto de estudo e uma premissa atemporal – raciocínio que serviu à consolidação da sociologia enquanto disciplina e ciência. No entanto, “sociedade” é, com efeito, um construto geohistoricamente delimitado e não se reduz a contraposição de fatos sociais a fatos naturais. Para Urry (2013:49), em um mundo em que na vanguarda dos processos sociais temos não-humanos, torna-se especialmente obsoleto operar nesses termos.

Por conta dessa carência e de outros questionamentos, novas metáforas surgiram com a finalidade de aproximar, semanticamente, este mundo social on the move da escrita acadêmica. É importante, nesse sentido, compreender “Sociologia móvel” como um artigo exploratório. O vocábulo “fluido” que nele aparece, débito da difusão massiva das ideias de Bauman, não foi mais recuperado por Urry dessa forma em argumentos posteriores. Igualmente, a noção de “rede”, inspirada em Mol e Law (1994) e Castells (1996), foi sendo revista pelo sociólogo britânico em razão de seu investimento intelectual na importância dos “laços fracos”, de modo a recusar “rede” como fator explicativo absoluto (FREIRE-MEDEIROS & LAGES, 2020:125).

Em defesa de uma sociologia que deve mirar a “transdisciplinaridade” ou, no limite, ser “pós-disciplinar”, John Urry (2013:62) pensa nos sistemas complexos como forma de capturar as diversas interdependências híbridas que caracterizam o mundo contemporâneo. Ao produzir uma “teorização mais móvel”, o autor não almeja uma apologia dos movimentos, como se estivéssemos vivendo em uma era líquida por excelência. Ao contrário, em diálogo com autores como Brunn e Leinbach (1991), Urry propõe-se a pensar sobre as desigualdades de fluxo e estagnação: Quem pode se mover? Quem é forçado a se mover? Quem não pode se mover? Quem faz valer o privilégio de ficar parado? Para Urry (2013:53), perguntas aparentemente simples como essas estão no cerne constitutivo das instituições e práticas; devemos tratá-las com seriedade.

Quando falamos de desigualdade – como a de fluxo –, precisamos pensar nos recursos ou recompensas que estão em disputa pelos agentes sociais. Vai, nessa direção, a proposta de “motilidade” feita por Kaufmann, Bergman e Joye (2004). De acordo com os autores, motilidade pode ser concebida como a capacidade ou potência de entes sociais de se moverem, acessarem e se apropriarem do espaço social e geográfico (KAUFMANN et al, 2004:750). O acesso refere-se ao conjunto de mobilidades possíveis segundo lugar, tempo e outros constrangimentos contextuais, influenciados por redes distribuídas no território e restritas às opções e condições à disposição dos agentes. Já a competência inclui habilidades que podem se relacionar direta ou indiretamente com o acesso e a apropriação, enquanto a apropriação refere-se a como os agentes interpretam e agem sobre o acesso e as capacidades. Como a motilidade é intercambiável para outras formas (como econômica, cultural, simbólica, social, dentre outras), ela pode ser analisada como capital (KAUFMANN et al, 2004:752).

Outra forma de pensar nesse tipo de desigualdade é através das possibilidades de abertura, porosidade e invenção oferecidas pelas diferentes relações sociais, mais ou menos fincadas em um espaço específico. Apontando a deficiência de se pensar a história da modernidade de forma isomórfica (espaços/lugares e culturas/sociedades) ou, ao contrário, como uma corrente de fluxos “sem grilhões”, Doreen Massey (2007:152-153) sustenta que devemos entendê-la a partir de suas sobreposições de poder, incluindo tanto as relações locais “dentro do lugar” quanto as que vão além dele.

Frequentemente mobilizado por Urry no artigo em análise, a noção de “fluxo” (flow) é criticada por Knowles (2010). Para ela, o termo traz mal-entendidos ao não descrever adequadamente como acontece o movimento, negligenciando seu contexto e as relações constituídas pelos entes sociais (KNOWLES, 2010:374). Os entes sociais não “fluem”, mas planejam, viajam, superam obstáculos – ou, então, são constrangidos por eles –, caminham para outras direções e enfrentam contingências cotidianas.

Por esse motivo, Knowles (2010:374) propõe substituir a metáfora de “fluxo” por “viagens”, “jornadas” e “navegações”. A primeira corresponde às mobilidades rotineiras, o que leva a identificação de como viajam, para onde, quão longe, quais as circunstâncias, o que acontece enquanto viajam. Já as jornadas envolvem itinerários específicos, cíclicos e regulares, capazes de conectar lugares, sendo necessário capturar seus meios e propósitos (KNOWLES, 2010:375). Por fim, navegar destaca a habilidade social de planejar e executar jornadas, que sempre possuem contingência e improviso (KNOWLES, 2010:376). Os objetos também não fluem, mas são “feitos mover” por alguém em um dado lugar, o que requer prestar atenção aos mecanismos que fazem esse circuito móvel de corpos e materialidades operar (KNOWLES, 2010:377-378).

A sociologia tradicional a que Urry tece interlocuções preocupou-se com a mobilidade em seu sentido vertical, isto é, no âmbito da estratificação social, como Sorokin e outros representantes da sociologia estadunidense de meados do século XX (FREIRE-MEDEIROS; TELLES; ALLIS, 2018:3). Urry sugere pensar mobilidade, também, em sua dimensão horizontal, considerando as redes de interdependência por onde materialidades, corpos, ideias, dentre outros entes, circulam desigualmente - e aqui reside muito da contribuição da “virada espacial”, que deixou de enxergar o espaço como um dado a priori.

Construir uma sociologia de “marginalidade criativa”, cujo deslocamento para as fronteiras das disciplinas é lido como formador de hibridismos produtivos, deve ser o primeiro passo para a “teorização móvel” (URRY, 2013:62-63). As temporalidades e espacialidades que estão sendo constantemente redefinidas no avançar de uma sociedade midiatizada, só poderão ser capturadas pelos cientistas sociais se eles debaterem sob o mesmo estatuto a imagem e a paisagem; o virtual e o físico; o humano e o não-humano. Esse é o desafio, nada fácil, que John Urry nos lançou.

Referências Complementares

BAKER, Patrick. Chaos, order and sociological theory. Sociological Inquiry, 63 (1), p. 123-149, 1993;

BRAUDEL, Fernand. Mediterrâneo e o mundo mediterrânico, vol. 1. São Paulo: Martins Fontes, 1983;

BRUNN, Stanley; LEINBACH, Thomas. Collapsing Space and Time: Geographic Aspects of Communications and Information. Nova Iorque: Harper Collins, 1991;

FREIRE-MEDEIROS, Bianca. ‘In Memoriam’: John Urry (1946-2016). Plural, São Paulo, 23 (2), 138-141, 2016;

FREIRE-MEDEIROS, Bianca; LAGES, Mauricio. A virada das mobilidades: fluxos, fixos e fricções. Revista Crítica de Ciências Sociais, online, 123 (1), 2020;

FREIRE-MEDEIROS, Bianca; TELLES, Vera; ALLIS, Thiago. Por uma sociologia ‘on the move’. Tempo Social, São Paulo, 30 (2), 2018;

KAUFMANN, Vincent. Mobile social science: creating a dialogue among the sociologies. The British Journal of Sociology, 61 (s1), 2010;

KAUFMANN, Vincent; BERGMAN, Manfred; JOYE, Dominique. Motility: Mobility as capital. International Journal of Urban and Regional Research, 28 (4), 2004;

KNOWLES, Caroline. Mobile sociology. The British Journal of Sociology, 61(s1), 2010;

MASSEY, Doreen. Imaginando a globalização: geometrias de poder de tempo-espaço. Revista Discente Expressões Geográficas, 1 (3), 2007;

MOL, Annemarie; LAW, John. Regions, networks and fluids: anaemia and social topology. Social Studies of Science, 24 (1), 1994

A metrópole do capital de rede

Freire-Medeiros, B. (2024). A metrópole do capital de rede: mobilidades socioespaciais e iniquidades urbanas. Cadernos Metrópole, 26(60), 423–442. https://doi.org/10.1590/2236-9996.2024-6002

Bruno Vieira Borges

Historiador e Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade de São Paulo (PPGS-USP). Pesquisador associado ao Observatório do Lazer e do Esporte (OLÉ) e ao Mobilidades: Teorias, Temas e Métodos (MTTM). E-mail: brunovieiraborges@usp.br

Guilherme Olímpio Fagundes

Cientista Social e Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade de São Paulo (PPGS-USP). Pesquisador associado ao Centro de Inteligência Artificial (C4AI/USP) e Mobilidades: Teoria, Temas e Métodos (MTTM). E-mail: guilherme.olimpio@usp.br

Contextualização

Bianca Freire-Medeiros é professora do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Possui graduação em Ciências Sociais (UERJ), com especialidade em Sociologia Urbana, mestrado em Sociologia (IUPERJ) e doutorado em História e Teoria da Arte e da Arquitetura (Binghamton University). Em ambas as pesquisas de pós-graduação versou sobre o imaginário e as representações do urbano carioca. Atualmente, coordena o grupo de pesquisa Mobilidades: Teorias, Temas e Métodos (MTTM), posicionando-se como uma das principais referências latino-americanas dos estudos de mobilidade.

Fruto de sua tese de livre-docência, defendida em 2022, o artigo “A metrópole do capital de rede” condensa reflexões teórico-metodológicas sobre a relação entre mobilidades socio espaciais e iniquidades urbanas. Publicado em 2024 no Cadernos Metrópole, periódico vinculado ao Observatório das Metrópoles em parceria com a PUC de São Paulo, este texto será alvo de nossa reflexão.

Argumento central

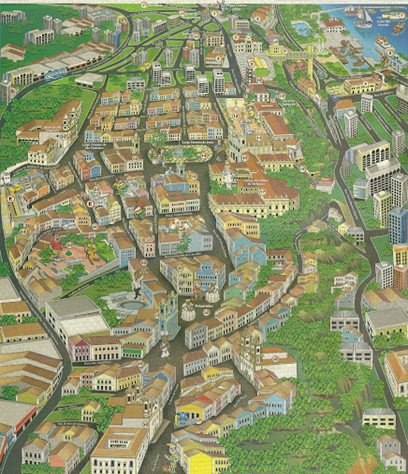

Freire-Medeiros (2024) tem por objetivo conciliar sob uma mesma lente analítica as questões a propósito das mobilidades urbanas e das desigualdades sociais. Resgatando Simmel, a autora diagnostica que é na experiência das grandes cidades, entendidas tanto como formações geo-histórias quanto como construtos intelectuais, que surgem relações mais viscerais em torno do controle, da condução e da cronometria dos fluxos. Por esse motivo, as definições de “cidade burguesa”,desde a matriz liberal até aquela oferecida pela crítica marxista, transparecem um cuidado especial às razões do movimento, seja ele visto como o direito universal de pessoas e capitais irem e virem ou, então, como o transmutador insigne das coisas em mercadoria (FREIRE-MEDEIROS, 2024, p. 424).

Embora a reflexão sociológica sobre mobilidades nasça intimamente relacionada com a reflexão sobre a vida na metrópole, Freire-Medeiros avalia que uma certa tradição interessada nas estratificações socioeconômicas e geracionais acabou solidificando uma sinonímia direta entre “mobilidade social” e “mobilidade ocupacional”. Dessa forma, os estudos de “mobilidade” ficaram associados a interpretações verticalizadas e com baixa abertura para a repercussão das ambivalências que outras diferentes mobilidades salientam. Conforme a sugestão de Freire-Medeiros (2024, p. 424), devemos, por outro lado, introduzir nas análises um eixo horizontal referente às distâncias, que não nega as hierarquias de dinheiro e prestígio, mas as percebe situacionalmente espacializadas. Isso, também, ergue uma crítica frontal à literatura sobre transportes de abordagem tecnicista, que encerra os trajetos em fórmulas fixas e autorreferentes.

A complexidade dos sistemas híbridos, multicomposições entre humanos e não-humanos, não legitima velocidade e eficiência como os principais indicadores de desempenho em todas as ocasiões (FREIRE-MEDEIROS, 2024, p. 436). Uma série de autores(as) estão, por exemplo, destacando a necessidade de encarar a dimensão de gênero como estruturante da experiência dos transportes. Ao trazer para o debate as categorias-chave de “cuidado” e “interdependência”, disserta Freire-Medeiros, já temos outro mapa de entendimento acerca da distribuição das práticas de mobilidade; um muito mais afeito ao duplo papel da mobilidade: ser produtora da experiência social e também questão-chave para pensar as ontologias do urbano e suas questões políticas (FREIRE-MEDEIROS, 2024, p. 429).

Seguindo esse argumento, outra literatura que para a socióloga possui premissas a serem revistas é aquela que restringe o habitar a categorias espaciais fixas, negligenciando a vida que é feita on the move e o fato de que as mobilidades sistêmicas transcendem o escopo dos entornos mais imediatos da “vizinhança”. Por um lado, operar através desses termos é deixar de vislumbrar que identidades e outras construções de significado podem ser geridas e disputadas no movimento. Por outro, dificulta ao pesquisador o trabalho de posicionar-se nos “entremeios dascategorias”, lição que Freire-Medeiros recupera de Vera Telles (2011). Formal e informal, legal e ilegal, lícito e ilícito, nacional e estrangeiro – as desigualdades engendram-se nas sobreposições destas relações que são feitas em fluxos globais e locais, com peso e adesão distintos contextualmente (FREIRE-MEDEIROS, 2024, pp. 427-428). Em suma, aqui, o espaço não é dado de antemão.

A mobilidade é socialmente estruturada e culturalmente significativa. Há um conjunto de regras e normativas que orientam as práticas de pessoas e grupos situados espaço-temporalmente. Para capturar as estratégias e técnicas de movimento a serem conservadas, alteradas e questionadas, Freire-Medeiros consagra a expressão “gramática dos deslocamentos”. Simmel em seus textos pioneiros, já havia sido capaz de visualizar que a gramática de seu tempo – da emergência das grandes cidades – pressupunha uma outra subjetividade construída nas interações e relações sociais, uma enraizada no cálculo racional, na economia monetária e na alta quantidade de estímulos vivenciados (FREIRE-MEDEIROS, 2024, p. 428). Essa gramática, cujos contornos não são exatamente os mesmos da Berlim de Simmel, Freire-Medeiros reformula para falar das copresenças, das interações mediadas por tecnologias e das disputas de vários agentes em torno do poder de definir quais são e serão as maneiras legítimas de se mover e, ademais, onde elas se dão e darão espaço-temporalmente.

Conforme a socióloga, é possível falar em uma “metrópole do capital de rede”, onde “as assimetrias de poder derivam do acesso diferencial aos meios de transporte e às estruturas de dados e comunicação, das capacidades desiguais de gerenciamento do ‘tempo negociado’ e de conhecimento da gramática dos deslocamentos, do nível de controle que se tem sobre as próprias rotas e as de terceiro” (FREIRE-MEDEIROS, 2024, p. 426). A metrópole do capital de rede reúne vários tipos de mobilidade, das cotidianas às migrações transnacionais, que podem acontecer na escala da cidade, mas costumam extrapolá-la, sublinhando interdependências que precisam ser rastreadas pelo pesquisador. “Cidades globais” e “megacidades”, nesse sentido, não são como pináculos de um esquema vertical de importância. Ao contrário, são construtos de escala a serem testados, a par de outros, dentro de sistemas de mobilidade situacionalmente tecidos.

Os contornos da metrópole do capital de rede tornam-se mais claros quando nos debruçamos sobre dois de seus conceitos constitutivos: capital de rede e regime de mobilidade. O capital de rede corresponde a um conjunto de competências que geram e sustentam relações, trazendo benefícios econômicos, emocionais e simbólicos àqueles envolvidos, embora nunca de forma perfeitamente equânime. Essas competências consistem tanto na capacidade de acessar e conectar os “nós” dos espaços híbridos quanto nas habilitações adquiridas – passaporte, acesso a wi-fi, etc. – para tal empenho (FREIRE-MEDEIROS, 2024, p. 431). Assim, possuir capital de rede permite também contornar desigualdades não-econômicas, embora economicamente mediadas.

Dentre outros ativos identificados pela literatura a propósito das mobilidades, a proposta de motilidade de Vincent Kaufmann é, segundo Freire-Medeiros, a mais consistente. Para o sociólogo suíço, motilidade diz respeito ao potencial de mobilidade de uma pessoa em relação àquilo que precisa existir para que ele se converta em realidade. (KAUFMANN, 2002, p. 431). A diferença entre capital de rede e motilidade, portanto, está no fato desta última remeter a uma capacidade decidida no domínio do indivíduo, enquanto que a primeira é sempre relacional, ou seja, constrói-se nas interações sociais, as quais podem ser organizadas pelos indivíduos, mas nunca dominadas completamente por um deles (FREIRE-MEDEIROS, 2024, p. 432).

Há uma dimensão política por trás da desigualdade na distribuição e sustentação do capital de rede. O regime de mobilidade arbitra sobre o que pode se mover, quando pode se mover, para onde pode se mover, e de qual maneira esse movimento acontece (FREIRE-MEDEIROS, 2024, p. 432). O caso emblemático trazido pela autora para ilustrar essa dinâmica típica da metrópole do capital de rede é o offshoring. Segundo John Urry (2007), o neoliberalismo, manifestação do estágio contemporâneo do capitalismo, opera cada vez mais por meio de rotas secretas. As empresas offshoring abrigam-se em outros espaços geográficos e políticos e escapam de regulações e regimes tributários graças às transformações tecnológicas e à reorganização do trabalho ocorridas no último quartil do século XX. O fenômeno social do offshoring, como princípio organizador do capitalismo financeiro global, é capaz de interferir no funcionamento do regime democrático, nas práticas de lazer e nas relações de trabalho. Quer dizer, as fronteiras anteriormentemencionadas do formal e informal, legal e ilegal, lícito e ilícito, nacional e estrangeiro tornaram-se mais porosas e parecem conectar os eventos que acontecem nas diferentes espacialidades, bem como reproduzir profundas assimetrias econômicas, políticas e simbólicas (FREIRE-MEDEIROS, 2024, p. 434).

Apreciação crítica

Freire-Medeiros (2024) sistematiza uma agenda de pesquisa sobre iniquidades sociais e mobilidades, oferecendo aportes teórico-metodológicos para identificar e investigar circulações de várias entidades sociais, prestando atenção à maneira como elas se orientam por recortes raciais, generificados, etários, étnicos, capacitistas e classistas historicamente construídos (FREIRE-MEDEIROS, 2024, p. 427). De acordo com a socióloga, a pesquisa social deve investir analiticamente acerca dos espaços híbridos, onde humanos, mais-que-humanos e não-humanos geram, entre si, permutas e composições muitas vezes inovadoras (FREIRE-MEDEIROS, 2024, p. 427; TSING, 2021, p. 409).

O capital de rede e os regimes de mobilidade podem se tornar, nesse sentido, importantes operadores de pesquisa, se postos à prova empírica. É preciso enfatizar que uma boa investigação das mobilidades não se reduz ao relato de quem move e quem deixa de mover, mas se pauta em: (i) identificar os discursos, valores, estruturas, infraestruturas e classificações sociais que facilitam ou impedem deslocamentos desejados ou coercitivos (FREIRE-MEDEIROS, 2024, pp. 428, 432);(ii) destacar as redes de cuidado e interdependência que desvelam distribuições assimétricas a respeito das obrigações sociais (FREIRE-MEDEIROS, 2024, p. 429); e (iii) demonstrar a mutualidade e a simultaneidade entre as diferentes mobilidades orquestradas na metrópole do capital de rede (FREIRE-MEDEIROS, 2024, p. 434).

Segundo Beth Baker (2016, p. 152), a noção de “regime” nas mobilidades envolve três componentes: (i) tecnologias de governança, (ii) economias morais e(iii) sistemas para auto-organização do comportamento. Baker (2016, p. 153) procura demonstrar que os regimes de mobilidade são esquemas racionais de regulação de movimento de pessoas, bens, capitais e formas de conhecimento que abarcam tecnologias discursivas e infraestruturais. Por sua vez, Sheller (2023, pp. 150-151) argumenta que infraestruturas são inerentemente desiguais na sua capacidade de conectar serviços, bens e pessoas, enfatizando, portanto, suasrelações de poder. Em Mobility Justice (2018), a socióloga estadunidense avalia que as desigualdades em torno das infraestruturas são fruto de regimes de mobilidades e economias morais próprias do colonialismo e do racismo.

Devemos, sugere Freire-Medeiros (2024, p. 426), considerar que as cidades são exatamente aquilo que emerge das múltiplas interseções entre infraestruturas, materialidades e signos, sendo importante salientar que nelas os regimes de mobilidade não se traduzem apenas em regimes legais e formais. Existem vários enquadramentos possíveis com lógicas mais ou menos específicas e que não necessariamente entram em conflito destrutivo. Feltran e Fromm (2020) dão um bom exemplo disso ao destacarem que, muitas vezes, a performance dos agentes é o fator determinante para mercados aparentemente antagônicos coexistirem, como no caso dos mercados de veículos roubados e de recuperação de veículos.

Viver na metrópole do capital de rede, que se abre a conexões menos restritas e óbvias, é estar constantemente equilibrando o investimento em laços fortes e laços fracos, uma vez que os primeiros, sozinhos, não satisfazem as demandas que surgem. Como salienta John Urry (2012, p. 25), os laços fracos proporcionam pontes diferentes daquelas que um “aglomerado densamente unido de amigos próximos e familiares” é capaz de oferecer; no entanto, por serem mais voláteis e potencialmente casuais, podem acabar fazendo com que os indivíduos se “dividam” com frequência no trabalho meticuloso de saber criar, circular e compartilhar conhecimento tácito. De modo geral, a acumulação dentro de redes faz quem você conhece ser mais significativo do que o que você conhece. O papel do celular, nesse cenário, é definidor, pois como expressa Freire-Medeiros (2024, p. 428), viabiliza à distância o gerenciamento das necessidades, aumentando brutalmente a capacidade de sustentar relações em diferentes regimes de mobilidade, princípio básico para a formação de capital de rede (URRY, 2007, p. 27).

As porosidades da metrópole do capital de rede podem ser, também, aproximadas da proposta epistemológica do descentramento antropológico de Michel Agier (2015). Para este autor, igualmente, é preciso superar os pressupostos culturais que afirmam as associações ditas fixas e duradouras no território como aquelas mais arraigadas de sentido. Ao considerar que tanto espaço quanto sujeito são processos nunca perfeitamente estáveis, mas sempre em (trans)formação,Guilhermo Aderaldo (2021, pp. 479-483) propõe uma aproximação teórica desses “saberes móveis” que convergem na quebra das binaridades e da tomada do movimento como simples encontro de dois interlocutores geográfica e cognitivamente alinhados. Como reforça Freire-Medeiros (2024, p. 428), falar em uma gramática dos deslocamentos depende, em especial, da consideração das associações positivas que emergem de encontros pontuais, os quais não são fruto de decisões individuais anteriormente arquitetadas.

Embora o texto de Freire-Medeiros (2024) seja construído em um nível de abstração mais alto, com baixa presença empírica, ele não deixa de ser inspirador para a construção de formas alternativas de adentrar o campo. A nosso ver, os avanços feitos pela socióloga nos conceitos de capital de rede e regime de mobilidades, bem como a visualização de uma metrópole do capital de rede, podem fortalecer os estudos que tematizam as trajetórias urbanas em suas espacializações e temporalidades corporificadas (JIRÓN & IMILÁN, 2018; TELLES, 2006), uma vez que, em consonância com a “virada das mobilidades”, Freire-Medeiros (2024) assume o movimento como forma de habitar. Trata-se, a partir disso, de considerar que a efetivação desse habitar está ancorada em um processo de “alfabetização” do que a autora chama por gramática dos deslocamentos, o que nos anima a verificar nas situações cotidianas como os diferentes arranjos sociais acarretam em diferentes formas de manejar, subjetivar e experienciar o movimento.

Referências complementares

AGIER, Michel. Antropologia da cidade: lugares, situações, movimentos. São Paulo: Terceiro Nome, 2011;

AGIER, Michel. Questões de método: repensar o deslocamento hoje. In: AGIER, Michel. Migrações, descentramento e cosmopolitismo: uma antropologia das fronteiras. Maceió/São Paulo: Edufal/Edunesp, 2015;

ADERALDO, Guilhermo. Periferias “móveis”: seguindo experiências de realizadores (áudio)visuais nas margens da metrópole. In: SOUZA, Candice Vidal; GUEDES, André Dumans (orgs.). Antropologia das mobilidades. Brasília, ABA Produções, 2021;

BAKER, Beth. Regimes. In: SALAZAR, Noel; JAYARAM, Kiran (org.). Keywords of Mobility: Critical Engagements. Nova Iorque: Berghahn Books, 2016;

FASSIN, Didier. Compaixão e Repressão: A economia moral das políticas de imigração na França. Ponto Urbe, 15(1), 2014;

FELTRAN, Gabriel; FROMM, Déborah. Ladrões e caçadores: sobre um carro roubado em São Paulo. Antropolítica, Revista Contemporânea de Antropologia, 1(50), 2020;

JIRÓN, Paola; IMILÁN, Walter. Moviendo los estudios urbanos. La movilidad como objeto de estudio o como enfoque para comprender la ciudad contemporánea. Quid, 16(10): 17-36, 2018;

SHELLER, Mimi. Reparações infraestruturais: reconcebendo a justiça restaurativa no Haiti e em Porto Rico. Revista Brasileira de Sociologia, 11(28): 148–178, 2023;

SHELLER, Mimi. Mobility Justice: The Politics of Movement in An Age of Extremes. Londres: Verso, 2018;

TELLES, Vera da Silva. Trajetórias urbanas: fios de uma descrição da cidade. In: TELLES, Vera da Silva. & CABANES, Robert. Nas tramas da cidade: trajetórias urbanas e seus territórios. São Paulo: Humanitas, 2006;

TSING, Anna; BRITO, Luiz Gonçalves. Futuros possíveis dos mundos sociais mais que humanos: entrevista com Anna Tsing. Horizonte antropológico, 27(60): 405-417, 2021;

URRY, John. Mobilities. Cambridge: Polity Press, 2007;

URRY, John. Social networks, mobile lives and social inequalities. Journal of Transport Geography, 21(1): 24–30, 2012.

Bodily Moves and Racial Justice

SHELLER, M. (2018b) Bodily Moves and Racial Justice. In Mobility Justice. The Politics of Movement in an Age of Extremes. London: Verso.

Juliana Alcantara

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade de São Paulo (USP). E-mail: julianaalcantara@usp.br

Marianna de Brito Tranin de Magalhães

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Turismo da Universidade de São Paulo (USP). E-mail: mariannatranin@usp.br

Michele Aparecida de Souza Gomes Dias

Bacharela em Sociologia pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). E-mail: mimichele21@gmail.com

Mimi Sheller é uma acadêmica com formação interdisciplinar. Graduou-se em História e Literatura, em Harvard, e na pós-graduação cursou o programa Estudos Históricos na New School for Social Research, que marcou sua aproximação com o campo da Sociologia. É reitora da Global School at Worcester Polytechnic Institute em Massachusetts, EUA. Sheller publicou mais de uma centena de artigos e capítulos de livros e é autora ou coautora de quinze livros1. Sua extensa produção, somada aos seus esforços na fundação de centros de estudos, como o CeMoRe2, e revistas, como a Mobilities3, ambos co-fundados em parceria com John Urry - e sua participação ativa em conselhos internacionais, indicam uma trajetória comprometida em disseminar e consolidar o Paradigma das Novas Mobilidades.

Mobility Justice (2018), editado pela Verso, - ainda sem tradução no Brasil - foi publicado dois anos após a repentina morte de John Urry. A autora dedica o livro ao distinguished professor da Universidade de Lancaster, com quem nutria intensa interlocução. O livro é organizado em seis capítulos, que convergem para a elucidação das crises contemporâneas do movimento. O mote teórico, que costura os capítulos, é informado pela relação entre poder e desigualdade, governança e controle do movimento.

Sob a perspectiva de uma crescente preocupação com as mudanças climáticas e sob a repercussão de eventos de (i)mobilidade historicamente marcados por gênero, raça, sexualidade, classe, etc, Sheller conecta as escalas macro, meso e micro dos movimentos para refletir sobre o que chamou de mobility justice.

Tema caro à sua agenda, em específico, e ao Paradigma das Novas Mobilidades, em geral, as crises relacionadas com a forma como nos movemos no mundo, inspirou a autora a teorizar a justiça, “mais especificamente em relação aos conceitos de justiça distributiva, justiça deliberativa, justiça processual, justiça restaurativa e justiça epistémica” (Sheller, 2018a, pp. 22 - tradução nossa).

No argumento central do capítulo 2, objeto desta resenha, a autora elucida que o problema da injustiça na mobilidade começa com os nossos corpos. É na escala do corpo que percebemos com mais clareza as restrições e as ampliações à mobilidade relacionadas aos marcadores sociais da diferença. Sendo a mobilidade, um recurso diferencialmente distribuído (Cresswell, 2009), o movimento não é consequência, ele está envolvido na própria causalidade. Mimi Sheller, ao indicar que fatores sociais não simplesmente moldam nossas capacidades de movimento, mas, que são tais capacidades que moldam nossas experiências corporais, está corroborando que os movimentos corporais moldam e são moldados por ambientes, infraestruturas e pela combinação de capacidades que permitem ou impedem o movimento.

Para a autora, nossos corpos são diferentemente capacitados ou prejudicados para serem móveis. Isto porque o corpo está envolvido em uma coreografia complexa entre mobilidades relacionais. Nesta dança, as diferenças incorporadas interagem com os regimes de mobilidade que reproduzem mobilidades desiguais. É sob esta compreensão que o movimento de um “homem de negócios” é corporalmente diferenciado do movimento de um “homem refugiado”. São as capacidades diferenciadas de movimento de cada um que formam suas subjetividades móveis. Para cada subjetividade há correspondência em um vasto sistema de contra-movimentos subversivos, para os quais Sheller dedica parte do capítulo.

A autora investe, especialmente, neste capítulo, a explicar como os movimentos corporais sob regimes de gênero, sexuais, capacitistas e racializados são centrais na discussão sobre justiça. Ao ancorar a observação desde a escala do corpo, a autora notou que há pouca análise racial sobre mobilidades diferenciadas e desiguais, por exemplo. É nesta lacuna que repousa sua crítica à genealogia do Paradigma das Novas Mobilidades. Sheller relata que no momento das construções e estruturações teóricas foram desconsideradas questões da filosofia feminista, teoria crítica negra e teoria pós-colonial. Os indivíduos, tratados nessas teorias não receberam a atenção merecida com relação à imobilidade e à proporção global que esses atores ocupam nos cenários social, político e econômico.

Está implícito neste capítulo a formulação, difundida pelo Paradigma das Novas Mobilidades, de que a mobilidade e a imobilidade não podem ser vistas simplesmente em termos dicotômicos, uma vez que estão emaranhadas em uma relação de co-produção. Alinhada com o PNM, que procura compreender como se constrói e como se estrutura essa relação, Sheller aposta na ideia de mobilidades desiguais e diferenciadas, a partir da escala do corpo. O homem branco, masculino e privilegiado que se movimenta, se alicerça na imobilidade de uma mulher, branca ou não, seja ela mãe, que o carrega na barriga e lhe dá todo o suporte enquanto está sob sua responsabilidade ou de uma esposa que prepara todo um lar para que esse sujeito possa se sentir acolhido e resguardado. A autora evoca Beverley Skeggs para afirmar que “os discursos sobre a mobilidade global, de forma mais geral, podem ser ligados a uma “subjetividade masculina burguesa” que se descreve como cosmopolita: A mobilidade e o controle sobre a mobilidade refletem e reforçam o poder”. (Sheller, 2018, p. 81 – tradução nossa).

Com relação a discussão da (i)mobilidade da mulher, Sheller aponta que pode-se observar o regime de controle sobre seus corpos: nos diversos tipos de estruturas culturais, modelos de sociedade há sempre um controle sobre a mobilidade do corpo da mulher, seja na designação das tarefas domésticas, na administração do lar e na criação e educação dos filhos, ou seja em outras culturas, as quais limitam a capacidade das mulheres de viajarem ou se deslocarem.

A autora também elucida que pouco se sabe sobre como é se deslocar, usando uma cadeira de rodas. O ambiente arquitetônico de uma cidade oprime, restringe e discrimina pessoas com deficiência; impede e/ou reduz o movimento e a mobilidade de uma pessoa cadeirante, por exemplo. Ao nos voltarmos para as mobilidades ou (i)mobilidades das pessoas que possuem alguma restrição corporal, percebemos a partir do argumento de Sheller, o quanto a cidade capitalista estrutura toda a sua arquitetura de mobilidade e movimento pensando em pessoas que não possuem alguma deficiência corporal, seja permanente ou provisória. Se pensarmos também em mães que tentam se mover pela cidade com seus bebês em carrinhos, percebemos o quanto isso é quase impossível, por causa das calçadas que não foram pensadas em pessoas que se movem sobre rodas. As únicas vias que são pensadas para se mover sobre rodas, são as que circulam os carros e somente esses podem circular de maneira fluída nesses espaços.

Outro argumento importante a ser destacado diz respeito à teoria crítica negra, a qual explana a mobilidade e a imobilidade dos povos africanos que foram trazidos como escravizados para as Américas. Durante o período colonial milhares de africanos foram violentamente retirados de seus países, de suas casas, de seu âmbito familiar e trazidos para trabalharem de forma forçada e moverem seus corpos de forma involuntária. Essa mobilidade produziu imobilidade, pois essas pessoas foram acorrentadas, trancadas e/ou aprisionadas.

Esse modelo de mobilidade para imobilidade estruturou e moldou o sistema mundial capitalista.

Os argumentos apresentados por Mimi Sheller neste segundo capítulo de Mobility Justice, nos permitem pensar e compreender a mobilidade de uma forma não-sedentária ao colocar os corpos e como eles se movem no espaço como tema central. Trazendo para a escala da cidade, é imprescindível pensar que os diferentes corpos - principalmente os de mulheres, de pessoas negras e de pessoas com deficiência -, se moverão diferentemente e em ritmos particulares, podendo se expressar de maneiras diversas. Pensar como esses corpos se movem e como são atravessados pelas infraestruturas do movimento, utilizando as lentes móveis, nos ajuda a avançar em relação à ausência de conscientização e análise de gênero em grande parte dos discursos políticos sobre transporte, mobilidade e questões de justiça na mobilidade.

Sheller nos convida a pensar sobre restrições e ao direito à cidade, principalmente voltado à planejamento, design, investimento em infraestrutura pública, políticas de transporte e agências de trânsito urbano, ao evidenciar que as mesmas são construídas e dominadas por especialistas e técnicos homens, brancos, sem deficiências e de classe média. Por conseguinte, “frequentemente ignoram as perspectivas, experiências e necessidades das mulheres, crianças, pessoas com deficiência e pessoas pobres, ou as consideram irrelevantes para o setor” (Sheller, 2018b, p. 74 - tradução nossa).

A autora também pontua que “o investimento em infraestrutura pública e o planejamento de transporte podem ser transformados em um local de batalha política sobre outras restrições mais sutis ao direito à cidade” (p. 87 - tradução nossa). Para ilustrar esse argumento, descreve o protesto “wheel ins”, onde os ativistas com deficiência se reuniram nas plataformas de estações de metrô inacessíveis e, ao bloquear o acesso de outras pessoas, incorporam a forma como estão literalmente presos ali.

A produção de atrasos inesperados, multidões mistas, públicos intersticiais e temporalidades recém-pontuadas pode alavancar mobilidades irregulares para uma política de capacitação dos marginalizados. Essas paradas e contra-movimentos também podem promover um tipo de justiça epistêmica ao mudar os locais de produção de conhecimento e ação política (Sheller, 2018b, p. 87 - tradução nossa).

atrasos inesperados

ou

não podia ter escolhido outro horário?

Em julho de 2022, às 8h da manhã, desembarquei na rodoviária do Tietê. Me sentia confiante por conseguir chegar até a bilheteria sem usar as placas, somente me guiando pelo movimento mútuo das pessoas. Para mim, caminhar rápido, subir a escada rolante pela esquerda e me equilibrar dentro do vagão significava que eu tinha incorporado uma ordem ou um regime. Naquele dia, no entanto, havia uma grande aglomeração de pessoas antes e depois da catraca. Até aquele trecho do deslocamento, por dentro do terminal rodoviário, a plataforma era um destino comum, um espaço comum móvel - ou um espaço com potencial móvel. Levou alguns minutos para que eu entendesse porque o movimento tinha sido interrompido ali, no seu momento mais impulsivo. Conforme mais pessoas chegavam, menos espaço restava entre o meu corpo e os corpos ao meu redor. Era praticamente impossível ignorarar as mensagens nos celulares alheios. Vídeos e imagens estavam sendo compartilhados e até transmitidos “ao vivo” pelas plataformas digitais, como provas materiais do atraso, do bloqueio, do impedimento. Apesar de não enviar nenhum registro do que aconteceu, eu recebi duas fotos de um amigo que estava a duas estações de distância. As imagens revelavam o cruzamento entre a rua Leite de Morais e a Avenida Cruzeiro do Sul, e os vagões do metrô parados sob o trilho. Os registros vieram acompanhados da seguinte mensagem: “metrô tá parado, um cara se jogou”. Enquanto eu absorvia a informação, fui me dando conta das questões que essa cena levantava. Eu estava em São Paulo, popularmente conhecida por ser a “cidade que nunca para”, experienciando o rompimento de uma iteração. O suicidio de uma pessoa paralisou a linha azul por mais de 40 minutos no período de maior circulação, e o que mais se ouvia era “não podia ter escolhido outro horário?”.

Nos termos de Sheller (2018b) a mobilidade é um elemento hierárquico que constrói e evidencia tipos ideais de indivíduos ou subjetividades móveis, pois é um recurso com o qual nem todos têm uma relação igual. Reforçamos, assim, a ideia de que mobilidade - livre ou restrita - fazem parte, refletem e reforçam o poder e o regime de poder. Desta forma, as distinções e desigualdades de gênero constituem um dos principais conjuntos de normas e instituições que diferenciam e aplicam de forma desigual a mobilidade corporal, influenciando processos carregados de poder social, cultural, econômico, político e geográfico. Seguindo Sheela Subramanian, Sheller pontua que“existe uma “ligação profunda entre ‘raça’, gênero e movimento no espaço”, e as mobilidades de gênero são sempre também racializadas” (2018b, p. 81 - tradução nossa).

women are fixed, men are mobile

ou

how we move might move how the world is made

Após me tornar mãe, percebi nitidamente o quanto a mobilidade da mulher fica reduzida com relação a criação dos filhos, principalmente em seus primeiros anos de vida. Os filhos, enquanto bebês, urgem ficar perto da mãe, querem o colo, querem ser amamentados, querem aconchego e só descansam em plena paz quando sentem o cheiro ou o contato da mãe. Isso dificulta a realização do trabalho capitalizado, e de projetos acadêmicos. E mesmo contando com uma rede de apoio bem estruturada, a vida, a mobilidade da mulher que é mãe, fica restringida aos passos e anseios do bebê. Atividades que antes eram simples de serem realizadas, como tomar banho, se alimentar, ir ao banheiro, escovar os dentes, ir ao mercado, pegar encomendas na portaria do prédio, entre outras, ficam restritas ou reduzidas quando a mãe está sozinha (ela e o bebê) e não há mais ninguém para servir de apoio. Enquanto isso, o pai da criança, - no caso, meu marido -, consegue realizar suas tarefas profissionais e seus estudos de forma fluída, sem tanta preocupação com o bebê e com a administração da residência. O trabalho realizado pela mulher com relação a administração do lar e cuidados com os filhos é enxergado como uma obrigação da progenitora e é desvalorizado em termos de remuneração e valorização como a própria autora enfatiza: “As mulheres, muitas vezes, são definidas como desprovidas de uma “subjetividade móvel”, ficam enraizadas no lugar e no lar, enquanto as narrativas de transformação masculina muitas vezes dependem de viagens, de estar na estrada e de fugir de casa” (p. 80 – tradução nossa).Por fim, o Mobility Justice de Mimi Sheller nos permite pensar mais nitidamente de forma não-sedentária, ao desnudar realidades e dimensões de corporeidade que vão além da raça e do gênero, impedindo que nossas pesquisas atuais e futuras não sejam baseadas também nestas dimensões, estimulando-nos a refletir sobre questões de justiça, poder e desigualdade de forma micro, meso e multiescalar, além de nos inspirar também sobre as nossas próprias experiências cotidianas e como nos movemos pelo espaço.

Referências

CRESSWEL, T. (2009) Seis Temas na Produção das Mobilidades. In Carmo, Renato M. & Simões, J. A. (orgs.). A Produção das Mobilidades. Redes, Espacialidades, Trajetos. Lisboa, Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.

SHELLER, M. (2018a) Theorising mobility justice. Tempo Social, v. 30, n. 2, pp. 17-34.

___________. (2018b) Bodily Moves and Racial 4Justice. In Mobility Justice. The Politics of Movement in an Age of Extremes. London: Verso.

1 Para mais sobre sua produção, ver: https://scholar.google.com/citations?user=BOJTCFoAAAAJ&hl=en

Placing regimes of mobilities beyond state-centred perspectives and international mobility: the case of marketplaces

Dahinden, J., Jónsson, G., Menet, J., Schapendonk, J., & van Eck, E. (2023). Placing regimes of mobilities beyond state-centred perspectives and international mobility: the case of marketplaces. Mobilities, 18(4), 635–650. https://doi.org/10.1080/17450101.2023.2218591

Luma Mundin Costa

Mestranda do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo (USP). E-mail: lumamundin@usp.br

Gabriela da Silva Figueiredo Rocha

Mestranda do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo (USP). E-mail: gabrielasfr@hotmail.com; gabi.dsfr@gmail.com

O artigo Placing regimes of mobilities beyond state-centred perspectives and international mobility: the case of marketplaces compõe o volume 18 da Mobilities, revista fundada por John Urry, Mimi Sheller e Kevin Hannam em 2006. O periódico dá continuidade ao legado de Urry e de sua contribuição para o New Mobilities Paradigm e para o campo das ciências sociais, com escopo que privilegia artigos com reflexões sobre a “virada das mobilidades” e que tenham essa perspectiva como lente analítica, independente da filiação disciplinar dos(as) autores(as), como é ilustrado pelos autores do artigo, que atuam em diferentes campos disciplinares: Dahiden, Jónsson e Menet são antropólogas com pesquisas sobre migração e transnacionalismo, enquanto Schapendonk e Van Eck tem sua trajetória na geografia, com pesquisas sobre migração e espaço público, respectivamente. Apesar das distintas trajetórias nos campos de conhecimento, todos os autores privilegiam em suas pesquisas uma abordagem e discussão metodológica sob a lente das mobilidades.

O artigo em questão integra o dossiê editado por Anna Wyss, Tania Zittoun, Oliver Clifford Pedersen, Janine Dahinden e Emmanuel Charmillot, que tinha a proposta de trazer em um único número pesquisadores das mobilidades e pesquisadores das migrações, para demonstrar o potencial de colocar o lugar como “ponto de entrada” para desenvolvimento da pesquisa e como as lentes das mobilidades contribuem para subverter abordagens nacionalistas ou etnocêntricas, críticas feitas a muitas das pesquisas sobre imigração.[1]

Como “ponto de entrada”, os autores do texto Placing regimes of mobilities beyond state-centred perspectives and international mobility: the case of marketplaces utilizam dois diferentes mercados de rua de cada um destes três países da Europa: Reino Unido, Suíça e Países Baixos. Partindo de diferentes lugares, os autores se valem das lentes das mobilidades para observar não apenas os fluxos mais evidentes nos mercados, bem como contribuem para o debate metodológico ao enfatizarem a necessidade de superação de paradigmas “nacionalistas” e “sedentários” nas pesquisas. Tomando especificamente a noção de regime de mobilidades, o principal argumento que os autores buscam desenvolver é que “[...] associar o conceito de regimes de mobilidades ao estudo de lugares pode ajudar a esclarecer como a ordenação e a diferenciação de diversas formas de mobilidades se manifestam nas realidades cotidianas de determinados lugares” (Dahinden et al., 2023, p. 635, tradução livre).

Para desenvolver a articulação entre lugar e regimes de mobilidades, os autores trabalham com a perspectiva já consagrada da geógrafa feminista Doreen Massey, em que a identidade de um lugar deriva da especificidade das suas interações com o “externo”. Nessa perspectiva, ao invés de serem lidos como opostos, mobilidade e lugar se co-constituem. Ao mobilizarem o conceito de regimes de mobilidades, os autores trabalham com uma definição ampla a partir da leitura que fazem da obra de Peter Adey, considerando que esse conceito abarca “[...] todos os tipos de mecanismos que (i)legitimam e diferenciam as mobilidades, e que ordenam as mobilidades em hierarquias” (Dahinden et al., 2023, p. 638, tradução livre). O texto ainda destaca que a aplicação mais comum do conceito o associa à governança supranacional e nacional, suas leis e políticas, dando destaque às fronteiras e migrações. No entanto, os autores destacam que o uso empregado no estudo considera não só essa forma institucional, mas também outros atores extra-estatais que constantemente negociam sobre e formulam esses regimes. Essas definições são base para o objetivo do artigo que consiste em localizar o conceito de regimes de mobilidade e relacioná-lo às práticas cotidianas que regulam as mobilidades em mercados de rua na Europa.

Como mencionado, seis mercados de rua do Reino Unido, Suíça e Países Baixos compõem as unidades de análise que os autores utilizam como “lugares de entrada” para localizar o conceito de regimes de mobilidades. Esses mercados são lidos para além da ideia de fixidez e demarcação clara no tempo e no espaço, ao contrário, a leitura se faz através das suas “[...] redes sociais locais, translocais e transnacionais, das relações espaciais, das trajetórias e das mobilidades dentro e fora dos mercados, que “entram” e “saem” dos mercados e os co-constituem” (Dahinden et al., 2023, p. 636, tradução livre). O artigo, assim, explora as mobilidades inerentes de mercados que ocorrem com frequências diferentes e em variadas concentrações urbanas, por meio de etnografias móveis, entrevistas em profundidade e semi-estruturadas, e trabalho arquivístico.

Em suas análises, Dahinden, Jónsson, Menet, Schapendonk e Van Eck identificaram nos mercados de rua um cenário em que se entrecruzam diferentes regimes de mobilidades. São citados quatro, dois que contextualizam o acesso por parte dos comerciantes aos mercados e dois que mediam a dinâmica própria dos mercados. Esses regimes se revelaram na análise dos dados quando os autores reconheceram as origens históricas dos mercados de rua na Europa, em que noções nacionalistas e sedentárias moldaram a maneira pela qual mercados foram geridos e regulados. O primeiro regime descrito pelos autores é o national license regime que se refere às regulamentações de licenças concedidas para comerciantes. Baseadas em ideais nacionalistas de cidadania, a partir de certas particularidades, a licença determina quem pode acessar o mercado como comerciante e se restringe normalmente aos cidadãos europeus.

Este regime está entrelaçado ao que é nomeado pelos autores como neoliberal regime, que se refere às políticas de revitalização da cidade e sua ligação às representações racializadas e migratórias (Dahinden et al., 2023, p. 642). Tal agenda neoliberal de “modernização” e revitalização coloca esses mercados como empecilhos para os programas e, portanto, produz um acesso desigual a partir dessas políticas. Conforme ilustra o exemplo de Amsterdam, com sua política implementada em 2018 para “fomentar inovação e empreendedorismo a fim de garantir que moradores da cidade tivessem acesso a uma variedade de insumos dos mercados e feiras”, pode-se compreender como o resultado dessa renovação traz instabilidade como consequência aos imigrantes que atuam nesses mercados, já que seus locais de atuação, em geral situados em bairros classificados como “étnicos”, são considerados insuficientemente adaptados para os consumidores e para a concorrência com redes de varejo. Há, portanto, uma restrição no âmbito de movimento e acesso desses imigrantes a outros mercados. A produção de desigualdades, afetando principalmente imigrantes e pessoas racializadas, é intrínseca a essa agenda neoliberal desse regime.

O terceiro e quarto regimes descritos, que integram as dinâmicas próprias do mercado, com ênfase na localização e alocação, são entrelaçados e são chamados de market regime e transport and infraestructure regimes. O market regime diz respeito à alocação de cada um dos vendedores em cada uma das barracas, que por sua vez estão alocadas em pontos no mercado que são considerados melhores não apenas pela maior clientela, mas por estarem próximos a banheiros e estacionamentos ou estarem expostos às mudanças do tempo, por exemplo. Há uma competição não apenas pelo melhor lugar dentro do mercado, mas também em conseguir se fixar nesse lugar e fidelizar os clientes. A posição dentro do mercado pode definir o sucesso daquele vendedor.